– édition Segalen

Dès le commencement de sa carrière, Claudel a conçu une vision ambitieuse du Livre: beaucoup plus qu’un simple objet utilitaire, il lui apparaît comme une potentialité dynamique, véhicule des aspirations les plus élevées de l’humanité. Le poète doit cette conception exigeante aux deux influences formatrices de sa poétique: d’abord, la Bible, le «Livre des Livres», «l’Ecriture par excellence, celle-là! la Sainte Ecriture», découverte le soir de sa conversion en 1886 («Mallarmé», 512-13); et l’influence de Mallarmé, qui considère le Livre comme l’expression suprême de la signification de l’univers. «[T]out, au monde, existe pour aboutir à un livre » (« Le Livre, Instrument Spirituel », Oeuvres complètes, 378). Ces deux influences se réunissent dans la conception de la Création comme un texte, un Livre écrit par une main divine qu’il s’agit d’interpréter et d’imiter par les moyens humains. «[T]oute la Création est comme un livre écrit » (« Samedi », 798). La vision mallarméenne du monde comme un vaste réseau de rapports sera réalisée dans un organe à la fois concret et intellectuel où les phénomènes apparemment chaotiques de la vie seront transformés en signification transcendante. Le séjour de Claudel en Chine et au Japon entre 1895 et 1909, et sa découverte de l’exceptionnelle richesse des arts orientaux du livre et de l’écriture, ont attisé son intérêt en lui révélant les véritables possibilités d’une conception plus plastique de l’art de la mise en page. La première publication où il sera inspiré à mettre en pratique son intérêt pour les formes matérielles de ses publications est Cinq Grandes Odes (1909-10): il se préoccupe de tous les détails de l’édition pour évoquer dans la forme extérieure de l’oeuvre le même sens de monumentalité somptueuse qui caractérise les Odes elles-mêmes. L’influence orientale se manifeste dans l’emploi d’un luxueux papier coréen, expédié de Chine où il est encore en poste. Cette influence est plus activement réalisée dans l’édition de Connaissance de l’Est publiée par Victor Segalen dans sa « Collection Coréenne » en 1914. La Collection Coréenne utilise une mise en page soigneusement architecturée, un papier coréen prestigieux, le « Grand Papier de Tribut », et une reliure précieuse, pour créer une correspondance subtile entre les textes poétiques et leur forme concrète. Chaque unité de texte est entourée d’un filet noir et mise en page de sorte que le texte apparaît comme un bloc rectangulaire, créant ce que Segalen appelle une «forme-stèle », évoquant la monumentalité millénaire dont il est question dans les poèmes.

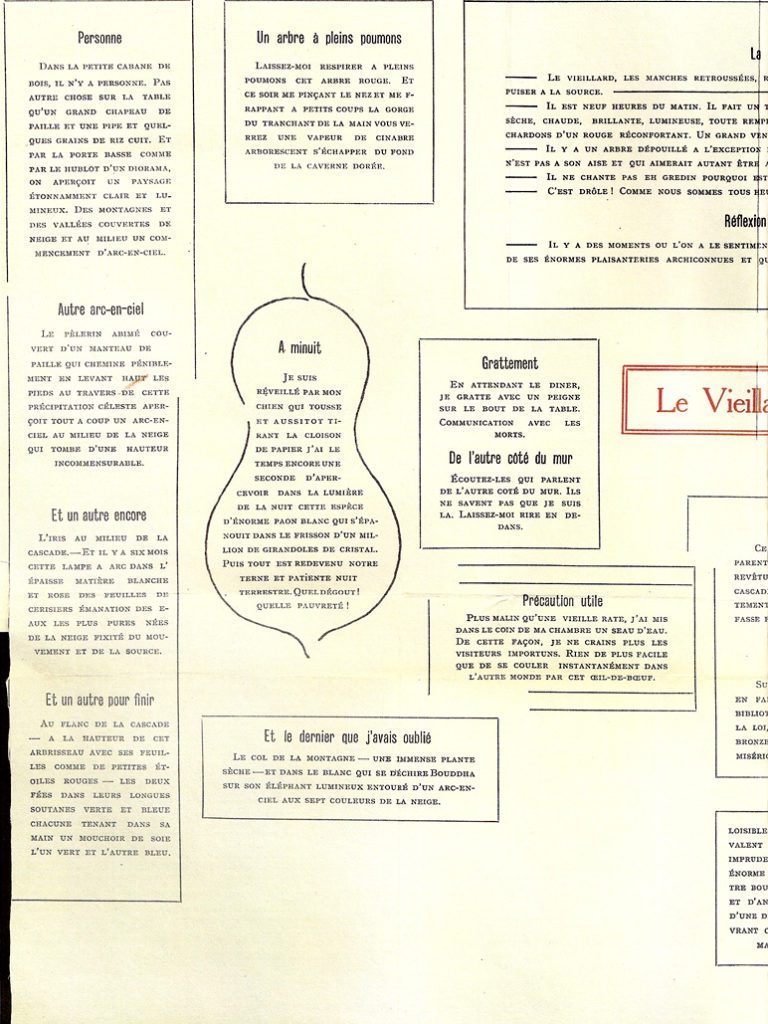

Lorsque le poète est nommé ambassadeur au Japon en 1921, il retrouve l’occasion de participer activement à la préparation matérielle de ses publications, travaillant en collaboration avec des collègues japonais. Il retrouve en même temps les thèmes dominants de sa poésie de la première époque orientale, mais leur donne une nouvelle forme plus expérimentale. Les principales réalisations de cette exploration sont « La Muraille Intérieure de Tokyo », publiée sous la forme d’un « verso » au poème « Sainte Geneviève » (1923) ; « Le Vieillard sur le Mont Omi », 1924 ; et Cent phrases pour éventails, 1926 (forme finale d’une œuvre élaborée en plusieurs versions). A la même époque, ses expériences japonaises inspirent Claudel à réfléchir d’une façon systématique sur l’art et la fonction même du livre. Dans « La Philosophie du Livre » (1925), il célèbre le livre comme « instrument de connaissance », « réceptacle de la pensée », « laboratoire de l’imagination » (Prose, 72-79), un lieu où l’esprit poursuit sa recherche du sens et de l’ordre dans le monde. Chaque livre, de n’importe quelle nature, est une pierre apportée «au vaste monument de l’Explication humaine » (72), mais le livre est lui-même une construction et possède sa propre structure interne. Suivant ses théories sur le rythme poétique et sa base physiologique dans la respiration, Claudel insiste sur le rôle capital de l’espace blanc dans la mise en page des textes poétiques : « Le blanc n’est pas en effet seulement pour le poème une nécessité matérielle imposée du dehors. Il est la condition même de son existence, de sa vie et de sa respiration ». Ces idées apparaissent sous une forme concrète dans « La Muraille », « Le Vieillard » et Cent phrases, où le poète utilise des moyens différents pour mobiliser l’espace concret de la page, pour faire de l’acte de lecture un voyage d’exploration créatrice au lieu d’une progression mécanique et monotone. Le volume qui contient « Sainte Geneviève » et « La Muraille » les présente dans un format japonais de feuille pliée en accordéon entre deux planchettes de bois ; les deux poèmes sont écrits en versets, juxtaposés sur deux faces, avec « Sainte Geneviève » au recto, et au verso « La Muraille ». Ils forment ainsi une oeuvre hybride et culturellement ambiguë: le recto est le poème du triomphe des valeurs positives et collectives à l’occidentale, tandis que la forme et la poésie du verso expriment un envers mystérieux, un miroir magique qui reflète sous une forme indirecte et onirique la nature des choses à travers le processus de création poétique. « Le Vieillard sur le Mont Omi » reste l’unique exemple d’une expérience typographique où Claudel mêle aux techniques japonaises de mise en page une conception spatiale proche des expériences typographiques contemporaines comme les Calligrammes d’Apollinaire, les expérimentations des Futuristes et Un coup de dés jamais n’abolira le hasard de Mallarmé. Les vingt-deux petits textes, qui évoquent le séjour d’un poète-ermite japonais en haut d’une montagne, sont disposés autour d’un centre formé par le titre de l’œuvre dans un schéma circulaire qui cherche à concilier la temporalité linéaire de la lecture et une expérience poétique synthétique et immédiate. Ce réseau spatial complexe exprime la nature paradoxale de la connaissance du monde évoquée dans les textes, qui mêlent des images de longue attente et de brusque illumination. « A minuit j’allume ma lampe et aussitôt les sentences et les peintures m’apparaissent de toutes parts suspendues autour des parois de ma hutte » : l’espace de la page représente à la fois l’espace intérieur, dans la tête ; celui de la hutte; l’espace extérieur élargi, du paysage de montagne ; et, enfin, l’espace temporel, l’étendue de la vie du poète. Enfin, dans la dernière publication « japonaise » importante de cette époque, Cent phrases pour éventails, Claudel transforme profondément le travail de mise en page, à commencer par la représentation graphique de ses poèmes, remplaçant les caractères d’imprimerie occidentaux par la calligraphie de sa propre main et celle de son collaborateur japonais, Ikuma Arishima. Le mouvement dynamique des caractères japonais et des traits sinueux de l’écriture de Claudel créent une page-paysage qui intègre toutes les dimensions de l’espace dans une série de tableaux miniatures en intense activité. En même temps, l’ensemble est soumis à une architecture globale créée par les cloisons noires qui séparent les poèmes-phrases. Cette structure totalement personnalisée est une réponse originale au problème du recueil poétique que Claudel a médité dans « La Philosophie du Livre » : « Chaque poème au fond est isolé et devrait se présenter sous une forme qui lui soit particulièrement appropriée » (77). Enfin, l’on peut dire que les oeuvres où Claudel adopte les techniques du livre oriental mettent toutes en avant le processus de la création poétique elle-même, comme si l’expérience de la pensée esthétique et spirituelle orientale, et sa profonde compréhension des mécanismes par lesquels l’artiste peut résumer l’essence des choses par le processus d’abstraction organique, amène le poète à réfléchir plus profondément sur le fonctionnement et la signification de ses propres mécanismes créateurs.

La dernière partie de la carrière littéraire de Claudel le voit reprendre la notion du Livre dans un sens plus dramatique et élargi. Dans deux de ses derniers drames, Le Livre de Christophe Colomb et Jeanne d’Arc au Bûcher, le Livre représente la forme du destin des héros transfiguré en signification éternelle et transcendante. La plus grande entreprise de la dernière partie de sa vie est la série de commentaires bibliques où il se consacre au Livre des Livres, à déchiffrer, à interpréter et à réécrire l’histoire du vaste réseau de rapports qui réunit la Sainte Ecriture et la Création. « Rien ne nous empêche plus de continuer, une main sur le Livre des Livres et l’autre sur l’Univers, la grande enquête symbolique qui fut pendant douze siècles l’occupation des Pères de la Foi et de l’Art » (« Mallarmé », 513).

Nina Hellerstein

Professeur EmériteThe University of GeorgiaAthens, GA 30606 USA

Bibliographie :

Œuvres de Claudel :

– Cent phrases pour éventails. Ed. Michel Truffet. Annales Littéraires de l’Université de Besançon, 310. Paris : Les Belles-Lettres, 1985. Œuvre poétique, Gallimard, « La Pléiade », 1967, 697-744.

– Cinq Grandes Odes. Paris : L’Occident, 1910. Œuvre poétique, 219-92.

– Connaissance de l’Est. « Collection Coréenne ». Péking, Crès, 1914. Facsimilé : Pékin, Châtelain-Julien, 1994. Œuvre poétique, 21-120.

– Jeanne d’Arc au Bûcher. Théâtre II. Paris : Gallimard, « La Pléiade », 2011. 647-73.

– Le Livre de Christophe Colomb. Théâtre II. 573-627. Il existe une édition d’art en anglais illustrée par Jean Charlot : The Book of Christopher Columbus, New Haven : Yale University Press, 1930.

– « Le Vieillard sur le Mont Omi ». Commerce 4-6 (1925), pp. 6-8; L’Oiseau noir dans le soleil levant. Paris: Excelsior, 1927, p. 153. Il existe également une édition de luxe, Le Vieillard sur le Mont Omi: Papillons et Ombres de Papillons, illustrée par Audrey Parr avec des images presque transparentes de papillons. Paris: Le Livre, 1927. Dans Oeuvre poétique: 745-51.

– Œuvres en prose. Paris : Gallimard, « La Pléiade », 1965. « La Philosophie du Livre », 68-81 ; « Mallarmé », 512-13 ; « Samedi », 798.

– « Sainte Geneviève », illustré par Audrey Parr, avec au verso « La Muraille Intérieure de Tokyo », illustré par Keissen Tomita. Tokyo, Chinchiocha, 1923. Dans Œuvre poétique : « Sainte Geneviève », 633- 646 ; « La Muraille Intérieure de Tokyo », 646-651.

Autres sources :

– Michel Lioure. « Claudel et le Livre ». Cahiers des Amis de Valéry Larbaud. Vol. 32 (1995), 175-187.

– Nina Hellerstein. «L »Art Poétique’ des Cent phrases pour éventail», Hommages à Jacques Petit, Vol. 1, Annales Littéraires de l’Université de Besançon no. 41; Paris, Les belles Lettres, 1985, pp. 481-500.

– Nina Hellerstein. «Calligraphy, Identity: Scriptural Exploration as Cultural Adventure». Symposium, Vol. XLV (spring 1991), pp. 329-342.

– Nina Hellerstein. «’Le Vieillard sur le Mont Omi’: une ‘énorme plaisanterie archiconnue’». Bulletin de l’Association pour la Recherche Claudélienne, no. 7 (2008), pp. 3-20.

– Nina Hellerstein. «Paul Claudel et Jean Charlot en Géorgie», Paul Claudel Papers, Vol. VI-VII (may 2009), pp. 23-45.

– Nna Hellerstein. «Claudel, Segalen et un Travail de Bibliophile: l’Edition Canonique de Connaissance de l’Est dans la Collection Coréenne». Paul Claudel Papers, Vol. VIII-X (2012), pp. 167-188.

– Mallarmé. Un Coup de dés jamais n’abolira le hasard, 453-77. « Le Livre, Instrument Spirituel», 378-82. Oeuvres complètes. Paris: Gallimard, « La Pléiade», 1945.

Le blanc n’est pas en effet seulement pour le poème une nécessité matérielle imposée du dehors. Il est la condition même de son existence, de sa vie et de sa respiration. Le vers est une ligne qui s’arrête, non parce qu’elle est arrivée à une frontière matiérielle et que l’espace lui manque, mais parce que son chiffre intérieur est accompli et que sa vertu est consommée. Entre un ensemble de vers et la page qui le contient, le plateau où il nous est présenté, comme ces jardinières japonaises qui renferment tout un paysage en miniature, il y a un rapport en quelque sorte musical. Chaque page se présente à nous comme les terrasses successives d’un grand jardin; l’oeil qui les avale d’un seul trait l’un après l’autre saisit comme des repères instantanés ce mot à demi dressé derrière son initiale, ce complexe syllabique, comme une âcre fleur ou un if. L’amateur qui tourne l’une après l’autre les pages d’un épais vélin où se déploient par exemple, où se succèdent comme des chars débordants de richesses et de trophées, les strophes du Comus et les octaves du Tasse ou de l’Arioste, n’a pas besoin de lire pour absorber le poème. Il ne lit pas, il se promène comme dans un parterre, il préfère ne pas s’occuper de chaque détail mais dominer l’ensemble. De même que trois mots çà et là avec le train et l’accent des causeurs suffisent à l’auditeur pour jouir d’une conversation, de même au milieu de ces grandes pelouses qui travaillent parfois toute la page de leur typographie vorace, l’oeil jouit délicieusement et par une attaque en quelque sorte latérale d’un adjectif qui se décharge tout à coup dans le neutre avec la violence d’une note grenat ou feu. Chaque poème au fond est isolé et devrait se présenter sous une forme qui lui soit particulièrement appropriée. C’est pourquoi les recueils de poésies ont toujours quelque chose de pénible et de disparate, à moins que, comme c’est le cas pour les Fleurs du mal, l’atmosphère ne soit tellement unique que la division des morceaux paraisse seulement le nécessaire effet de l’étagement des plans commandé par la perspective.

« La Philosophie du Livre », Oeuvres en prose, 77.