Sommaire

Hommage à Audrey Parr

– Audrey PARR : Cinq lettres à Renée Claudel, 2

– Marie-Victoire NANTET : Audrey Parr et Paul Claudel sur la scène du « petit théâtre » de leur correspondance, 11

– Michel WASSERMAN : De la Serra des Orgues au Théâtre des Champs-Élysées, 21

– Sabine VERGNAUD : Le rôle de la femme artiste dans la collaboration du Groupe des Six avec les Ballets suédois, 30

– Delphine VERNOZY : Décors et costumes d’Audrey Parr pour L’Homme et son désir : réception critique d’un « poème plastique », 38

Note

– Marie-Victoire NANTET : Hommage à la Lune du Soulier de satin, 49

En marge des livres

– Inna NEKRASSOVA : Le Soulier de satin traduit en russe par Ekaterina Bogopolskaia 51

– Alain BERETTA : Paul Claudel et l’histoire littéraire, textes réunis par Pascale et Didier Alexandre et Pascal Lécroart 54

– Marie-Joséphine WHITAKER : Le Signe et le Sceau, par Dominique Millet-Gérard 58

Point de thèse

– Ayako NISHINO : L’influence du théâtre Nô sur la synthèse des arts de Paul Claudel 64

– Sabine VERGNAUD : La musique et les arts dans la collaboration du Groupe des Six avec les Ballets suédois 67

Assemblée générale de la Société Paul Claudel, 69

Bibliographie, 76

Annonces, 77

Bulletin d’adhésion à la Société Paul Claudel, 80

De la Serra des Orgues au Théâtre des Champs-Élysées

La situation de guerre en Europe ayant contraint Diaghilev à di versifier les lieux d’accueil des spectacles des Ballets Russes, c’est dans le cadre exotique de Rio que Claudel, qui y est alors ministre de France, assiste en août 1917 à plusieurs représentations de la célèbre troupe. Ma nifestant peu de goût pour le ballet romantique, y compris dans la ver sion amendée qu’en propose Fokine, il reste indifférent aux envols bal lonnés du Spectre de la Rose, où Nijinski fit pourtant l’émerveillement d’une époque. Il est en revanche subjugué par la « beauté » et la « tris tesse poignante » de L’Après-midi d’un Faune, coup d’essai fulgurant du jeune danseur virtuose promu chorégraphe minimaliste : le hiératisme anguleux et contraint des déplacements parallèles à la rampe, qui s’ins pirent du bas-relief antique, s’accorde en effet pleinement avec la con ception d’une danse terrienne que Claudel a héritée de ses contacts répé tés avec les théâtres traditionnels d’Extrême-Orient. Ayant à disposition Darius Milhaud, l’enfant terrible de la musique française de l’époque que Berthelot lui a adjoint comme attaché de légation afin de lui rendre plus supportable son exil loin des siens, Claudel conçoit alors avec sa lé gendaire réactivité un ballet à décor brésilien, conviant Nijinski, qui s’est montré intéressé, à une promenade dans la « floresta » pour lui expli quer son projet. Ni Claudel ni Milhaud ne savent encore toutefois que cette tournée sud-américaine, où Nijinski se serait signalé par des com portements à caractère paranoïaque, verra la dernière apparition en scène d’un artiste génial qui mènera dès lors, et ce jusqu’au début des années cinquante, l’existence végétative d’un malade lourdement atteint par la schizophrénie.

Au moment de la tournée des Ballets Russes, Claudel et Milhaud sont à Rio depuis six mois environ, résidant à la légation. Pour échapper durant le week-end à la touffeur accablante du bord de mer, ils se ren dent souvent dans l’intérieur des terres, près des reliefs baroques de la Serra des Orgues où les noms majestueux des villégiatures, Petrópolis, Teresópolis, perpétuent le souvenir qu’y ont laissé les anciens souverains portugais. Ils y sont attirés, Claudel peut-être plus encore que son jeune collaborateur, par la présence d’Audrey Parr, « amie délicieuse » à la quelle Milhaud attribue « une beauté éblouissante » et « une fantaisie in extinguible ». Arthur Rubinstein, un connaisseur, confirme : « C’était une beauté, avec le profil grec le plus pur que l’on puisse rêver, et […] Claudel était fort épris d’elle ».

Ministre de France atteignant à sa cinquantième année, le poète éprouva en effet un puissant retour de flamme pour cette très jeune femme (elle n’a pas vingt-cinq ans) rencontrée dans la société diploma tique de Rome, puis retrouvée dans celle de Rio, et qui, non dénuée par ailleurs de coquetterie, entretenait avec son mari, conseiller à la légation britannique, des relations notoirement orageuses. Habituée à séduire, et manifestement peu sensible au charme de la maturité, Audrey sut, quel que contrariété qu’il en pût éprouver, tenir Claudel à distance et ne lui accorder que les marques d’une affectueuse camaraderie qui fut égale ment celle du travail : elle joignait en effet à tant d’attraits des dons de dessinatrice qui devaient faire d’elle à compter de la période brésilienne une collaboratrice constante, Claudel fût-il à l’autre bout du monde et jusque dans des endroits improbables comme le Japon et son mode si particulier de facture éditoriale. « Claudel », estime Henri Hoppenot qui, jeune secrétaire d’ambassade, avait rejoint Rio début 18, « rêva toute sa vie de rencontrer un artiste qui se prêtât à traduire fidèlement, sur le pa pier, ses imaginations de poète ». Margotine (le sobriquet tendrement ta quin dont Claudel avait affublé Audrey, du nom de la méchante fée de quelque conte) « dessinait avec goût et se montrait compréhensive et do cile ». Tout comme l’Actrice du Soulier que de toute évidence elle inspira, elle fut donc littéralement « annexée » par Claudel pour le ballet destiné à Nijinski, dont l’argument est jeté sur le papier dès septembre 1917, soit le mois suivant immédiatement les représentations des Ballets Russes à Rio. Le destinataire de l’œuvre ayant regagné l’Europe, Claudel se croit (ou se décrète) tenu de concevoir jusqu’à la chorégraphie, domaine qui lui est bien entendu parfaitement étranger : joignant selon Hoppenot le geste à la parole, « il maintenait Margotine pendant des heures penchée sur ses feuilles de dessin, appliquée à rendre de son mieux, dans leurs versions successives et précipitées, les scènes et les attitudes qu’il lui décrivait ou lui mimait ». Se prenant d’ailleurs au jeu, Audrey Parr avait fait construire dans sa maison de Petrópolis un petit théâtre portatif à l’intérieur duquel elle avait matérialisé le décor du ballet : « en haut les Heures », se souvient Milhaud, « au dessous la Lune et les Nuages, au milieu le Drame, l’Homme et la Forêt, drame de la nuit, du rêve, du souvenir et de l’amour, et enfin en bas le reflet de la Lune et le reflet des Nuages. Nous découpions des personnages de quinze centimètres avec des papiers colorés et c’est ainsi que nous avons réglé tout notre ballet ».

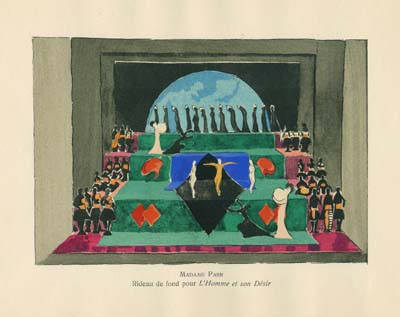

Le dispositif adopté par Claudel pour L’Homme et son désir – puis que tel est le titre qu’il avait d’emblée adopté –, et dont on peut juger d’après le « rideau de fond » de « Madame Parr » que nous reproduisons en hors-texte, est à l’évidence inspiré de celui de L’Annonce faite à Marie, la première des pièces de Claudel à avoir fait l’objet d’une réalisation scénique : c’était en 1912 à Hellerau, cité-modèle de la Saxe dotée d’un espace théâtral expérimental où le rythmicien Émile Jaques-Dalcroze fai sait accourir l’Europe entière à ses exercices de traduction corporelle du message musical, et où les organisateurs allemands, grands admirateurs de Claudel qui était alors consul général à Francfort, avaient entrepris de leur côté de monter L’Annonce en traduction. Venu en repérages, Clau del est subjugué par une représentation dalcrozienne de l’Orphée de Gluck (dispositif scénique d’Adolphe Appia) où la descente aux Enfers du héros se fait par l’intermédiaire d’une triple volée zigzagante de mar ches sur lesquelles les corps des participants semblent littéralement sus cités par la musique. Claudel intervient alors sans tact excessif sur le tra vail de mise en scène de L’Annonce, déjà entrepris par ses partisans, et obtient que sa pièce fasse l’objet, sur la base du matériel scénique utilisé pour Orphée, d’un dispositif à trois niveaux reliés les uns aux autres par des escaliers : « on comprend », explique-t-il dans l’un des deux articles qu’il fait alors paraître anonymement dans la presse française, « les faci lités que donne cette disposition à étages qui permet d’enchaîner les ac tions diverses dans l’espace sans aucune solution de continuité et parfois même de les présenter simultanément à l’œil du spectateur ».

Travaillant cinq ans plus tard à L’Homme et son désir, qui place un personnage archétypal au milieu du Temps et du Cosmos, Claudel re vient donc comme spontanément au dispositif de L’Annonce, à cette dif férence que les différents niveaux sont désormais étrangers l’un à l’autre, n’étant plus fonctionnellement reliés par des praticables et possédant chacun son contenu dramatique et sa temporalité propres. Il s’agit d’un ensemble de quatre énormes gradins de la hauteur d’un homme, chacun d’entre eux élevé en retrait par rapport à l’étage inférieur, avec son faux cadre de scène qui s’emboîte dans le précédent et ajoute à l’effet de pro fondeur. L’impression est celle d’une géométrie oppressante fondée sur le lourd parallélisme des lignes, et renforcée par l’adjonction de motifs décoratifs à caractère purement formel (des losanges et comme de gigan tesques apostrophes), et pourtant les auteurs revendiquent explicitement une réinterprétation par la couleur (« du violet, du vert, du bleu ») de la « floresta » où Claudel et ses collaborateurs ont travaillé à ce drame : c’est ainsi qu’au cours du mois de septembre 1917, date portée au terme des trois feuillets qui composent le manuscrit original de L’Homme, Claudel, nous le savons par son Journal, a effectué un « voyage à The rezopolis avec les Parr », au milieu donc de la spectaculaire Serra des Orgues aux à-pics vertigineux et aux pitons déchiquetés que désignent de savoureux toponymes (le Doigt de Dieu, le Nez du Moine), et il décrit « la forêt vierge comme une paroi verticale de verdures superposées » dont le décor de L’Homme, malgré le cubisme qu’on lui a imputé, d’ail leurs souvent à charge, est à l’évidence une transposition.

La partition de Milhaud est prête en février 18. Elle s’ouvre sur un prélude élégiaque évoquant l’atmosphère de la forêt nocturne qui n’est qu’harmonie et paix, ce qui n’est certes pas le cas de l’intériorité hu maine : l’Homme apparaît en effet bientôt « sur la plate-forme médiane entre le ciel et l’eau », alternativement conduit et poussé par deux spec tres féminins « exactement pareil[s] sous leurs voiles » qui se jouent de lui un moment, et dans lesquels il est tentant de retrouver l’image des femmes trop réelles qui ont asservi l’auteur de l’argument, jusqu’à celle – dérisoire et assez cruelle ironie – qui collabore avec lui sur cette allégorie transparente de ses déboires sentimentaux. Resté seul en scène, l’Hom me est dans son sommeil, debout, « oscillant comme dans un courant d’eau à peine retenu par le poids ». Il est nu, même s’il conviendra plus tard de voir comment gérer cela scéniquement. Il est nu comme l’est Louis Laine au sortir de l’onde dans la première scène de L’Échange, comme Claudel qui ne dédaigne pas de se faire photographier dépoi traillé – ou sculpter en buste par Camille –, comme Nijinski dont le col lant chair du Faune (lui aussi asservi par son désir pour des nymphes indifférentes) ne cachait l’essentiel que par des taches sombres stratégi quement disposées. Il est nu parce que sans cela le jeu de scène final de l’échange du voile avec la Femme n’a pas de sens ni de mode opératoire (« quand il y est enveloppé, elle est nue »), il est nu enfin (selon le com muniqué de presse que Claudel rédigera ultérieurement pour la création du ballet au Théâtre des Champs-Élysées) parce qu’à cet « Homme re pris par les puissances primitives et à qui la Nuit et le Sommeil ont en levé tout nom et toute figure » on ne peut envisager de costume qui ne soit travestissement de l’intention première, à savoir « la traduction par un corps en mouvement, par un corps nu qui est la forme de l’âme […] d’un sentiment, d’une pensée, d’un état passionnel. [L’Homme et son dé sir] répond à cette idée que la danse, comme les autres arts, a essentielle ment pour but l’expression, et que ce merveilleux corps humain est fait tout entier, et non pas le visage seulement, pour rendre l’âme visible en son état de danse, de décision, d’essor ».

Sur une mélodie syncopée de flûte empruntée au folklore du nord-est brésilien et qui vient interrompre trente-trois mesures de percussion à découvert (la grande audace de la partition à l’époque, qui vise au moins autant à reproduire musicalement l’ambiance sonore de la jungle qu’à provoquer l’auditoire), entrent soudain les « danseurs munis d’ins truments », censés d’après le manuscrit original représenter « tous les bruits de la forêt, toutes les notes élémentaires qui viennent tenter l’Homme endormi. Les instruments de l’orchestre qui se détachent », et parmi eux la danseuse à la Corde d’or, « tendue de toute la longueur des bras que l’on fait vibrer avec les dents », celle « avec un bracelet de grelots à la cheville et un autre au poignet, qui tout près de [l’Homme] vient lui faire goûter l’accord des deux sons », et pour finir la danse frénétique de la Cymbale, qui s’attaque au thème de la chanson popu laire dans une caricature violemment dissonnante. « Les danseurs et danseuses en costume de travail », décrète Claudel non sans radicalité en 1918. On verra ce qu’il en sera au moment de la création, Audrey Parr ayant finalement dessiné pour ces étranges créatures instrumentales, et d’accord avec l’auteur, des costumes d’une stupéfiante inventivité.

*

Février 1919 : Claudel n’est pas plus tôt rentré de son poste brési lien qu’il fait savoir à Audrey Parr que « Mme Berthelot veut absolu ment […] faire représenter [L’Homme et son désir] à l’Opéra avec Dia ghileff et Nijinsky. Elle a des promesses de Rouché ». Un an et demi après l’ultime tournée sud-américaine, les gens qui à Paris devraient en être les mieux informés ne savent donc encore rien de la maladie men tale qui a terrassé le grand danseur. Claudel profite de sa situation de congé entre deux affectations à l’étranger pour chercher à contacter lui-même le directeur de l’Opéra, qui se fait désirer et qu’il ne parvient à joindre que courant mai. « Rouché a accepté le ballet en principe », écrit-il alors à sa bien aimée collaboratrice, « mais il manque, dit-il, de dan seur. J’ai télégraphié à sa femme qui m’a répondu que N[ijinski] était toujours surmené et que les médecins lui interdisaient d’entreprendre un tel travail ! Trouverons-nous quelqu’un d’autre ? Avez-vous quelque idée à ce sujet ?? »

Malgré la vivacité des deux points d’interrogation cela peut appa remment attendre, puisque pendant dix-huit mois il ne sera aucunement question du ballet, pas plus dans le Journal de Claudel que dans ce que nous savons de sa correspondance. Il a en effet pris entre temps le poste de ministre à Copenhague, agrémenté au sortir de la guerre d’une parti cipation ès-qualités à la commission internationale chargée de détermi ner, sur la base des résultats d’une consultation populaire, le tracé de la nouvelle frontière entre le « Slesvig » et l’Allemagne vaincue. Ce ne sera pas la plus agréable de ses destinations diplomatiques : souhaitant sincè rement rendre à la couronne danoise la plus grande partie possible de ces confins méridionaux abandonnés à Bismarck à l’issue d’une guerre oubliée, il va devoir faire face au peu d’empressement de Copenhague, qui craint l’irrédentisme germanique dans ces régions de population mixte, et à l’impatience de ses collègues britanniques, soucieux de retirer au plus vite leurs troupes d’interposition pour les rapatrier sur l’Irlande, théâtre autrement important à leurs yeux. Menaçant de faire encore traî ner un processus qui n’a déjà que trop tardé pour grappiller au profit du Danemark quelques arpents supplémentaires de landes et de bruyères, il est mollement soutenu par le Quai, et en revanche clairement désavoué par la conférence des ambassadeurs chargée de statuer sur les différends entre États européens à la suite de la Première Guerre mondiale. Prenant acte non sans amertume de ce camouflet (« La question du Slesvig est réglée contre moi selon les vues anglaises », constate-t-il), il s’estime au Danemark « bien puni de [s]es orgies de soleil au Brésil, [vivant ici] dans des ténèbres continuelles et dans un affreux chaos de neige fondue et de tempêtes », se plaignant au surplus, engagé qu’il est « dans une masse d’intrigues et de complots », de manquer de temps pour la création. Heureusement que, concernant le devenir du ballet, Milhaud pendant la même période n’était pas resté inactif. S’il n’avait pu, malgré l’organisa tion d’une audition privée par l’intermédiaire du peintre José Maria Sert, y intéresser Diaghilev, qui selon lui n’appréciait pas de façon générale sa musique (et n’était sans doute en l’occurrence guère enthousiasmé, en glué qu’il était dans des difficultés financières récurrentes, par la pers pective de devoir recruter les dix-sept instrumentistes de la seule section rythmique…), Milhaud avait pu en revanche obtenir l’accord de Rolf de Maré, le richissime mécène scandinave qui venait de faire l’offrande des Ballets Suédois à son protégé Jean Börlin, ancien second danseur du Ballet de l’Opéra de Stockholm dont Maré avait à cet effet asséché, ou peu s’en faut, la section féminine, recrutant à Copenhague pour étoffer la contrepartie masculine. Il avait par ailleurs racheté tout simplement le bail du Théâtre des Champs-Élysées pour y programmer les spectacles de sa troupe dont les membres n’avaient certes pas, selon Milhaud, « la virtuosité des Russes », mais que « leur sincérité et leur amour de l’art […] rendaient très sympathiques ». C’est donc à ce groupe encore large ment expérimental, et à son chorégraphe et danseur principal Jean Bör lin, que Claudel et Milhaud allaient confier le ballet dont ils n’avaient sans doute jamais imaginé en le concevant qu’il pût échapper à Nijinski et aux Ballets Russes.

*

Le hasard des nominations diplomatiques fit qu’Audrey Parr se re trouva en décembre 1920, et ce pour la troisième fois depuis 1916 (ils s’é taient connus à Rome) dans une ville où Claudel était affecté. Maré ayant fait connaître son acceptation à Milhaud par une lettre du 4 dé cembre dont le Musée de la Danse de Stockholm conserve l’original, Claudel, qui vit les derniers mois de sa mission danoise, n’est donc que trop heureux de trouver ce prétexte pour reprendre le travail avec Au drey : il reste épris en effet de la jeune femme même si, les retrouvailles avec Rosalie Vetch n’y étant sans doute pas étrangères, elle ne lui inspire apparemment plus la passion douloureuse qu’il lui vouait au Brésil, et dont témoignent les accents parfois poignants de la correspondance qu’il lui adresse.

Fin janvier, il est donc en mesure de faire savoir à Milhaud que « nous travaillons avec Margotine, et j’espère que vous aurez décors et costumes par la valise qui sera à Paris vers le 10 février. Nous tâcherons que les explications soient aussi claires que possible ». De fait, si huit jours plus tard « le tapis de fond n’est pas encore fait » mais est promis pour « un très prochain courrier », Claudel est à même d’informer son jeune collaborateur qu’il lui « envoie des dessins que nous avons faits pour le ballet, Margotine et moi, accompagnés d’explications aussi dé pourvues de littérature que possible. Naturellement nous trouvons que rien n’a jamais été fait de plus beau ».

Les « dessins » en question ont survécu, au moins pour la plupart d’entre eux. Ils ont transité par les Archives internationales de la Danse jusqu’au Musée de la Danse de Stockholm, deux institutions fondées par Maré à la suite de l’aventure des Ballets Suédois (1920-1925) et de la mort prématurée de Börlin (1930), dont les Archives (Paris 1932-1951) se voulaient en quelque sorte le « tombeau ». Le Musée, fondé à Stockholm au début des années cinquante, et qui conserve l’essentiel du matériel documentaire relatif aux Ballets Suédois, possède également le texte des légendes par Claudel, un inédit insolite où les maquettes des costumes de L’Homme et son désir se trouvent commentées avec un minimum de « littérature », certes, mais aussi avec un luxe appréciable de détails. Il s’agit de quatorze petits feuillets de papier à lettre à en-tête de la « Com mission internationale du Slesvig – Le Commissaire français », noircis par Claudel dans sa graphie administrative. « Les costumes ci-joints », indique-t-il en préambule, « ont été dessinés dans l’esprit de donner à la fois l’impression d’un instrument de musique ou plutôt d’une source so nore et d’un animal de la Forêt brésilienne (Floresta). La forme humaine mariée à une forme végétale ou animale est l’instrument d’un son. / Les autres figures accentuent une silhouette en la simplifiant (les Heures, l’Homme) ou en multipliant le détail principal (les trois disques de la Lune ) ».

Lorsque le dessin manque au dossier, les photos de scène réalisées en marge des représentations suppléent (quoiqu’en noir et blanc) au déficit de documentation. Rares sont donc à la vérité les costumes (il en est seize de différents) dont les images nous font finalement défaut, et ce considérable ensemble visuel permet d’apprécier l’extraordinaire imagi nation plastique dont font preuve les auteurs. Faute bien entendu de pouvoir ici reproduire ce corpus dans sa totalité, nous ne savons donc trop à la vérité quelle silhouette privilégier tant les unes et les autres fas cinent par leur étrange beauté, qu’il s’agisse des « cheveux noirs et raides ressemblant à des filants ou des racines » de la Femme I, « une mèche par devant pass[ant] sur la poitrine, travers[ant] le pagne et reven[ant] se terminer sur la cuisse », ou encore des « antennes recourbées d’or » de la Cymbale, de ses « longues oreilles en forme de coquillages oranges » et de son « corps strié obliquement jaune et brun ». On trouvera en hors-texte les dessins qui font l’objet de ces deux notices claudéliennes.

*

Le 10 janvier 1921, Claudel, promu au grade d’ambassadeur de France, le plus élevé dans la grille administrative du Quai, a reçu notifi cation de sa nomination prochaine à Tokyo. De retour de Copenhague courant mars, il a six mois devant lui avant de rejoindre son poste, et il est à même de surveiller l’état de préparation du ballet, se faisant l’in terprète d’Audrey Parr (restée au Danemark) auprès du décorateur de l’Opéra Georges Mouveau, chargé de la réalisation du dispositif, et s’im provisant même chorégraphe auprès de Jean Börlin, lequel se prête avec une louable bonne grâce à ses indications : le prince héritier Hiro-Hito, âgé de vingt ans, est alors en voyage d’information et de bons offices en Europe, l’ambassadeur désigné auprès de l’empereur du Japon est bien entendu associé à la partie française de son périple, et Milhaud a laissé une description savoureuse de « Claudel surgissa[n]t inopinément en chapeau haut de forme et en redingote sur le plateau du Théâtre des Champs-Élysées et interrompa[n]t la répétition au moment le plus inat tendu pour indiquer à Borlin quelques mouvements chorégraphiques ».

La première (ou plus exactement « l’avant-répétition générale ») s’inscrit dans le cadre d’un gala de bienfaisance organisé au profit de plusieurs organisations charitables par l’épouse du ministre de Suède à Paris, sous le parrainage et avec la présence effective d’une altesse ro yale. Le public d’une telle manifestation, appelée selon une avant-pre mière à constituer « la plus artistique et la plus mondaine de la saison », est en principe largement acquis aux organisateurs et aux artistes, et Claudel peut de fait noter non sans vanité d’auteur dans son Journal en date du « 6 juin. Représentation de mon ballet l’Homme et son Désir. Je suis acclamé. Toute la salle se tourne vers ma loge ». C’est tout juste s’il fait état de « quelques protestations contre la musique de Milhaud » qui, habitué à déchaîner des tempêtes plus tumultueuses, ne s’en formalise pas outre-mesure : « Salle comble. Vrai triomphe. Je suis très content. L’orchestre a joué merveilleusement. Les 3 ou 4 personnes qui ont essayé de manifester contre en ont été pour leur petit effort auquel elles ont vite renoncé. On sentait physiquement que la musique s’imposait de force, pénétrait et tenait les gens ».

Cela n’allait cependant pas toujours être le cas, à commencer par la funeste générale publique du lendemain, celle à laquelle les critiques furent invités et dont ils rendirent compte. Les choses ne s’étaient pour tant semble-t-il pas trop mal passées durant le ballet proprement dit, avant qu’au baisser du rideau « les applaudissements d’une claque tapa geuse et bien dressée » ne suscitent en retour un concert de protestations qui tourna à la bataille rangée, ravivant, du reste dans la même salle, le souvenir de la première du Sacre. Les chroniqueurs, qui n’attendaient pas autre chose d’un ballet de Darius Milhaud, s’en donnèrent bien entendu à cœur joie, exprimant de façon générale leur incompréhension de « l’obscur livret de M. Claudel », leur rejet d’une musique « bruitiste » et d’un décor auquel ils reprochent tout à la fois son « bariolage », digne de « la devanture d’une boutique de marchand de couleurs », et « ces plans à angle vif » dont ils estiment (qu’ont-ils donc retenu du cu bisme ?) qu’ils leur ont « ravi » leur forêt brésilienne : comment, s’inter roge gravement l’un d’entre eux, « le fouillis tropical pourrait-il être géométrique » ? Rien ne suscite toutefois autant leur verve que la prétendue nudité de Börlin, qui embrase littéralement tout l’appareil critique et finit par prendre le spectacle en otage. Börlin n’était en réalité pas complètement nu, mais la substance huileuse et jaunâtre dont il s’était enduit le corps masquait jusqu’au minuscule caleçon dont il couvrait l’essentiel, et Abel Hermant observe dans Le Temps que « de la salle, avec le luminaire de la scène, la couleur prend un aspect de car nation naturelle, et rien ne permet à l’assistance de supposer que M. Jean Borlin ne soit pas exactement nu comme un mur d’église ». Dans ces conditions, Jean de Létraz résume assez bien le sentiment général lorsqu’il écrit dans sa chronique du Clairon que « l’immobilité relative de Jean Borlin qui, sur une étroite estrade, mime plutôt qu’il ne danse, complètement nu, ocré et enduit de vaseline pour mieux ressortir sur un fond noir, donne à cette œuvre une allure d’exhibitionnisme un peu déplaisante ».

Les choses toutefois semblent s’être arrangées quelque peu après la générale. Milhaud écrit à un ami que le lendemain « ça a passé sans un sifflet, sans un murmure comme si c’était le ballet de Faust », et il se souviendra dans ses Mémoires, joliment intitulés Notes sans musique, que « l’accueil du public fut chaque fois différent, tantôt houleux, tantôt recueilli. Ces sentiments divers n’influencèrent guère de Maré qui con serva [le] ballet au répertoire », l’emmenant même en 1923 jusqu’aux États-Unis qu’il espérait conquérir en y présentant son répertoire le plus avancé. Au Théâtre des Champs-Élysées même, L’Homme et son désir est à nouveau programmé début janvier 22, et si la couverture critique (moins abondante certes, il ne s’agit que d’une reprise) demeure dans l’ensemble peu favorable, elle n’en fait pas moins état d’une acceptation progressive par le public, le ballet n’ayant « guère déchaîné » cette fois, selon le témoignage d’André Cœuroy dans L’Ère Nouvelle, « que des ap plaudissements, et fort vifs ». Finalement, Claudel avait peut-être raison lorsqu’il écrivait quelques jours après la première à sa belle-sœur Éli sabeth Sainte-Marie Perrin que « les articles désagréables de journaux ne traduisent pas le sentiment du public qui est saisi et dominé », ou encore lorsqu’il estimait dans une lettre adressée durant l’été à Audrey Parr que « la presse nous a bien éreintés, mais l’impression sur le public a été grande et neuve, et les échos continuent à m’en revenir. Nous avons fait vraiment quelque chose de neuf et qui marque une date. Quelque chose de complètement neuf, on ne voit pas ça souvent » !

Michel WASSERMAN

|

|

| Audrey Parr : Rideau de fond pour L’Homme et son Désir (Les Ballets Suédois dans l’art contemporain, Paris, Éditions du Trianon, 1931) |

Jean Börlin dans L’Homme et son Désir Photo Isabey (© Musée de la Danse, Stockholm) |

|

|

| Audrey Parr : La Femme I (© Musée de la Danse, Stockholm) | Audrey Parr : La Cymbale (© Musée de la Danse, Stockholm) |

Bibliographie

Jean BASTAIRE

Apologie des noces, éditions Parole et Silence, printemps 2011.

Catherine MAYAUX

« Le musée hollandais de Paul Claudel : musée de mots, musée de l’âme », in Musées de mots. L’héritage de Philostrate dans la littérature occi dentale, textes réunis par Sylvie Ballestra-Puech, Béatrice Bonhomme et Philippe Marty, Droz, 2010, p. 137-153.

Bostjan Marko TURK

Paul Claudel et l’actualité de l’être. L’inspiration thomiste dans l’œuvre claudélienne, éditions Téqui, coll. « Croire et savoir », printemps 2011.